1 姚承绪与《马迹山》诗

清嘉庆道光年间的嘉定文人姚承绪,博学能诗,因屡试不利,于是寄情山水,啸咏终日。道光十八(1838)年,姚承绪将吴境所写下的540首诗汇编成集,取名《吴趋访古录》,其中有篇与嵊泗有关的作品。

古瀛环海多名山,就中马迹尤孱颜。

凌波万顷荡空碧,排云次第梳烟鬟。

渔人撒网踞山麓,鸣榔击榜歌鱼蛮。

地广沃野近千里,惜无土著成市圜。

跳梁小丑萃渊薮,海氛何以清奸顽。

穆公靖海先靖寇,搜山各遣乡民还。

焚庐虽烈不为害,绿林无警山云闲。

四时会哨经此地,弓衣小队时登攀。

这首题为《马迹山》的诗中所描绘的马迹山,就是现在嵊泗列岛的主岛泗礁山。姚承绪在描写泗礁山海岛风情、社会状态、渔业生产场景的同时,也用了大量的笔墨叙述了一段发生在清初的历史事实。

姚承绪诗中提到的穆公,即穆廷栻,清康熙年间的苏松镇水师总兵。这位总兵大人在带领官兵巡洋缉盗时,曾踏足嵊泗的泗礁山。因担心盗匪藏匿于渔樵岛民之间,遂采取驱逐岛民、焚毁房舍的激烈行为。

在《马迹山》诗前,姚承绪写有一段小序,记载了这段惨痛的史实,“马迹山,在小洋山东北,渔人多渔于此。田腴可耕,旧有民人居之。国朝康熙间,总兵穆廷栻恐萑苻潜匿,各遣还乡,焚其庐舍。 ”

在《乾隆崇明县志》中,也记载了这一历史事件,并有明确的年代信息,“康熙五十年……总兵穆廷栻各遣还乡,焚其庐,次年再至,更逐之。 ”

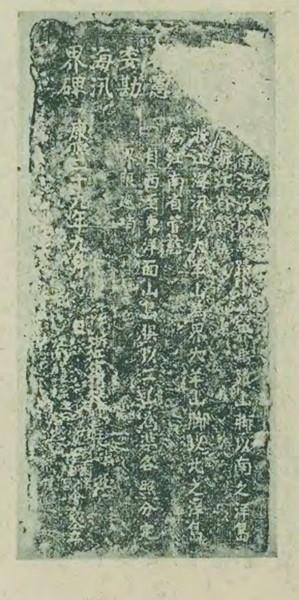

江苏、浙江沿海分界碑拓片

清初,为防范海上的反清义军,并隔断沿海人民与反清义军的联系,清朝廷颁布了严厉的“海禁”政策。顺治十三(1656)年,朝廷令广东、福建、浙江、江南、山东、天津等沿海地区实行海禁,规定:“沿海一带,严禁商民船只私自出海……凡沿海地方大小贼船可容湾泊登岸口子,务严饬防守各官,相度形势,设法阻拦,或筑土坝,或树木栅,处处严防,不许片帆入海,一贼登岸。 ”并严令,如各级官员稍有疏漏,当以军法治罪,并追究上级官员包括总督、巡抚等地方大员的责任。康熙十一(1672)年,又严申:“凡官员兵民,私自出海贸易及迁移海岛盖房居住、耕种田地,皆拿问治罪。 ”

康熙二十九(1690)年,因江浙附近海域盗匪猖獗,两省水师职权不明,推诿懈怠,朝廷委派两省的水师官员,到达洋山商议划分海域疆界。以洋山至泗礁山一线为基准,将嵊泗列岛海域划分成南北两个部分,南面属浙江省管辖,北面属江南省管辖,并在小洋山立碑为记。区域划定之后,由两省水师各自负责管理,严加剿捕,并定期、定地点进行会哨。

康熙四十二(1703)年,穆廷栻继任苏松水师总兵。关于他的具体情况,在崇明县的资料中记载甚详,“穆廷栻,字符公,顺天宛平人。康熙四十二年,以武进士任总兵。清慎忠勤,虽暗室居漏亦皆敬谨,邑中称为穆圣人。崇当江海之交,为江南北会哨要地,南有马迹、洋山,北有莺游诸山,风涛出没,死生呼吸,当事者恒惮之。栻在崇十二年,以海为家,无间寒暑,自非微粮、更代、春秋操演,未尝回署。 ”

嵊泗列岛海域因海洋资源的富饶,吸引了众多的渔民顶着违禁的罪名以身犯险。受海禁政策影响迁居内陆的渔民,为了生路只能偷偷下海,到泗礁山等岛屿搭厂居住,采捕海货。而清朝廷为了巩固海防、剿灭海寇,采取驱逐渔民、焚毁屋舍的方法,无疑是十分愚蠢的行为。这一行为给底层的渔民带来了苦难,迟滞了众多海岛的开发进程,还深刻地影响了整个国家经济的发展。

2 陈天培与《巡洋》诗

在一般人的认识里,古代的武将大多孔武有力、性格粗鲁,很少有舞文弄墨者。但历史上也不乏特例,如清代苏松镇总兵陈天培就具有较高的文化素养。他的一首题为《巡洋》的七言律诗,描写了水师官兵在长江口外嵊泗海域巡洋会哨的情景。诗中用极具感染力的词句,烘托了苏松水师的赫赫军威。

薄海晴空画角鸣,艨艟队队列旄旌。

金戈日耀山根岙,铁甲云屯水面城。

雕鹗风高迎箭镞,鱼龙浪静肃军声。

太平安敢忘边计,横槊题诗曰治兵。

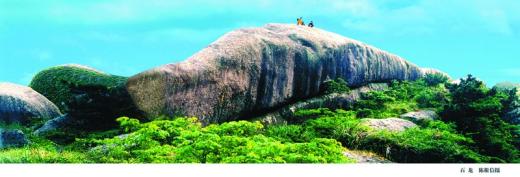

洋山石龙

明清时期,因嵊泗诸岛地理位置的特殊,成为保障东南的海防重地,绵延百里、星罗棋布的岛屿为江浙乃至内陆提供了天然的屏障。以洋山、马迹山(今泗礁)、陈钱山(今嵊山)为节点,围筑成一座海上的长城。其中,洋山显得尤为重要,明代的军事典籍《观海指掌图》推崇道,“洋山又为江浙之屏翰,而陈钱、壁下、大衢、小衢诸山辅之。 ”

明朝初年,朝廷为防御倭寇、巩固海防,在沿海区域创设了巡洋会哨制度。各军事单位按照部署防守的位置划分一定的海域为其巡逻警戒的范围,规定相邻的军事单位按期相会,然后交换文书等作为凭证。洋山就是江苏浙江两省水师会哨的关键一点,《观海指掌图》中指出,“防江在于联络,防海在于会哨,会哨必于洋山。 ”入清以后,巡洋会哨制度得以延续并加以规范,只不过此时防范的不再是倭寇,而是风起云涌般的反清义军和海匪盗贼。

顺治十四(1657)年,经两江总督郎廷佐建议,在崇明岛设立苏松镇水师,“选调将兵,以资剿御”。从常州、扬州、苏州、江宁、寿春等地,抽调官兵一万名成立苏松水师,由总兵梁化凤统率。在苏松水师总兵的职责范围内,率领官兵出海缉捕盗匪、稳定海上治安是其一项主要的内容。当时的嵊泗列岛大部,便是苏松水师巡洋会哨的主要区域。

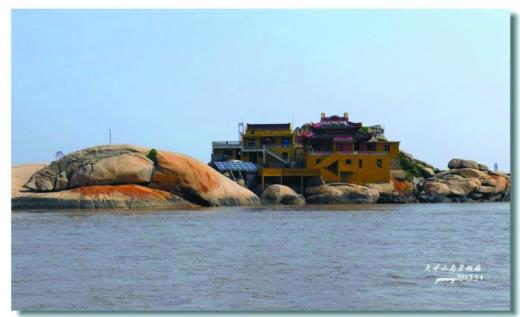

洋山圣姑礁

康熙五十八(1719)年,湖北人陈天培开始担任苏松镇总兵,这一任就是十年,直至雍正六(1728)年擢升浙江提督。说起来,陈天培和舟山也颇有渊源,他的父亲陈世凯在任浙江提督期间,因鉴于定海旧城破败无遗,曾赴京向康熙皇帝奏请,要求兴建定海城。后经康熙下旨拨出经费,这才历时十六个月,于康熙三十(1691)年建成了定海城。

陈天培在担任苏松镇总兵期间,曾经引起过一段亦大亦小的麻烦,从中倒也可以看出其政绩官声如何。雍正三年,山东学政、崇明人氏王希曾向朝廷参奏,说陈天培“居官不好,累及百姓”。幸亏雍正皇帝是个明白人,没有偏听偏信,认为“王希曾系崇明本地之人,必与陈天培有不合处,挟私妄奏”。于是一番调查,结果臣僚们都肯定陈天培“居官好在地方,甚为出力”,这才让陈免了桩无妄之灾。

作为地方最高军事长官,当这位苏松镇总兵陈天培率领着水师船队出海巡洋会哨时,沿途的海山胜景、雄壮严整的军威加上自身所系的职责,这一切极大地感染了他,迸发出守土安民建功立业的豪情,这才有了这首慷慨雄壮的《巡洋》诗。

3 丁治磐与《飞定海放舟嵊泗》诗

1949年4月,中国人民解放军百万雄师齐集长江北岸,对国民党政权发起最后的攻击。 5月底,国民党的江苏省政府主席丁治磐率领着他的部属仓皇地逃出大陆,落脚于嵊泗列岛东部的枸杞岛。此后的一年时间里,堂堂江苏省的权力中枢便局促于这方狭窄的海山之间。

枸杞岛的中心村名为“三大王”,这个奇特的地名据说和盗贼有关,民国时人程梯云在他的《江苏外海山岛志》中说,“三大王者,昔盗魁三大王之守地,其大王驻嵊山王癞子,二大王之守地,则未闻其详。 ”在旧时,嵊山、枸杞等岛屿曾长期为盗匪渊薮,久而久之,盗魁名便逐渐演化成了地名。

国民党江苏省政府流亡枸杞岛后,将部分主要机构设置在三大王村,并成立“江苏人民反共自卫救国军”及策划开办了三期“新锋训练班”和“政教训练班”。一时间,这座东海边陲小岛上鱼龙混杂,大佬云集,各路人马汇聚交错。上至省府大员,下至杂役随从,或军装笔挺、或长袍马褂、或粗布烂衫,在这小小的村落间挣扎、周旋,表面看似平静,实则暗流涌动。

枸杞岛渔村

从另一角度来看,枸杞岛上发生的一切也牵动着江苏浙江沿海的风云变幻,国民党政权在东南沿海布下的特务、间谍、海匪们,无时无刻不在制造着暴力恐怖的事件,妄想扼杀新生的红色政权,挽回他们已然崩溃的腐朽王朝。

作为出身行伍、曾率部与日寇浴血搏杀的陆军中将,丁治磐或许没有想到,距他担任江苏省主席仅仅七八个月,他的主席公署就由繁华省城沦落到这荒岛渔村。估计他更想不到,他是最后一任的国民政府江苏省主席,这场原本期待完美的谢幕,竟然是如此的悲凉和无助。

流亡枸杞岛的岁月里,丁治磐几乎足不出户,除了处理公务,一般都在房内看书写字,有文人之风。据当地耆老的回忆,丁治磐不同于其他的国民党官僚,有一些同情百姓的举动。

1950年5月,解放军准备进攻舟山群岛前夕,蒋介石命令驻舟山的国民党军队全部撤退至台湾。临行前,江苏省保安部队在嵊山抓了壮丁70余人,嵊山百姓连夜赶到枸杞岛,跪请丁治磐放人。丁治磐沉吟片刻,说:放了吧,真抓走了,他们年老的父母和年幼的子女怎么办,渔业生产靠的是壮劳力,抓了等于要了他们的命。说罢,挥手让人把壮丁都放了。

嵊泗列岛的碧海青天见证了蒋家王朝凄然落幕的背影,也留下了丁治磐无力回天的感叹。撤台前,丁治磐写了首《飞定海放舟嵊泗》的五律,

“便作飞仙侣,倏然不可留。

摩天云欲响,拂日火如流。

仆仆风尘外,依依沧海头。

碧虚容去鸟,局促又孤舟。 ”

从此,丁治磐便天涯孤舟,一去不返,再也没能踏上故乡的土地,终老在孤岛台湾。