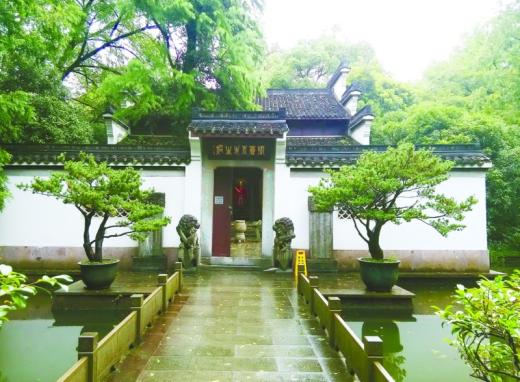

张苍水纪念馆

1 文天祥赋诗《苏州洋》与《过乱礁洋并序》

南宋德祐二年(1276),大宋王朝已陷入风雨飘摇朝不保夕的境地。三月底,一叶扁舟从长江口顺流而下仓皇南奔,船上载着宋王朝最后的希望寄托——右丞相兼枢密使、都督诸路军马的文天祥。

对于文天祥,国人相当熟悉,他领兵抗元慷慨就义的事迹妇孺皆知。他“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的精神写照,为后人树立起一座“民族英雄”的丰碑,激励了无数中华儿女投身抗击外虏的滚滚洪流中。

当年二月,文天祥以朝廷重臣的身份出使元军大营,意图为宋王朝大厦将倾的危局做最后的转圜。到元营后,文天祥“抗辞慷慨,(元军)上下颇惊动”,不料,竟遭到了元军的裹挟、拘押。一边是纷繁无绪的国事,一边是失去自由的软禁,文天祥只能选择寻机逃离,回南方举兵抗元。

但在遍地烽烟、元军铁骑肆虐的境况下,逃离显然不是易事。路上又接获线报,说元军在“镇江大索文丞相十日,且以三千骑追亡于浒浦”,后有追兵,前有阻隔,一行人只得改换姓名变易服装,向着出海口一路狂奔。

三月二十二日,文天祥经多方辗转,坐船从通州境内入海。二十八日,过海门,绕崇明岛,渡扬子江,入苏州洋。身处渺茫波涛中的一叶孤舟,多年来苦心经营而日甚一日的困局,令文天祥思绪翻涌,喷吐成诗。

“一叶飘摇扬子江,白云尽处是苏洋。便如伍子当年苦,只少行头宝剑装。 ”

这首以《苏州洋》为题的诗中,文天祥以春秋时期伍子胥遭楚王迫害逃亡时的艰险困苦自况,但又多了种百折不挠的自我勉励。

苏州洋,长江口东南的海域,包括嵊泗列岛的大小洋山、大小戢山一带,因唐代属苏州辖境而得名。古代方志中对这一地理概念描述甚为清晰,《嘉庆·松江府志》中载,“自金山东过胜山(小金山)为大洋,又东至洋山,又东为南大洋,北至高家嘴(吴淞口南)为苏州洋。 ”

应该说,进入苏州洋后文天祥多少松了口气,元军的追捕被远远地甩在了身后,自己南下至福建与张世杰、陆秀夫等人会合共同抗元的日子也一步步临近。这一方辽阔壮观的海天,是否预示着来日会是一种宏大的格局。

四围茫茫的波涛,苍翠高峻的洋山等岛屿耸峙其间,给了文天祥无比的鼓舞。稍后,那叶承载着大宋中兴希望的扁舟进入宁波象山海域,文天祥一改沉郁凝重的诗风,写下了境界开阔的《过乱礁洋并序》。序中写道,“自北海渡扬子江至苏州洋,期间最难得山,仅得蛇山、洋山大小数山而已。 ”的确,洋山给了逃亡中的文天祥一种暗示,鼓舞着他跳出樊笼,一峰独绝般地擎起宋王朝的残山剩水。

四月初,万里飘零的文天祥抵达温州,召集旧部,筹划恢复大业。由此,南宋历史也掀开了惨烈悲壮的最后一页,而回天乏力的文天祥也唱完了其人生中最辉煌的一阕壮歌。此后的南宋祥兴二年(1279),随着陆秀夫背负着少帝赵昺的踊身一跃,十万军民蹈海殉国,厓山之后,再无中华。

文天祥

2 萧万户与《洋山夜发》作者黄溍

“肃肃洋山暮,苍忙拜水神。

吹嘘端有力,漂泊竟无津。

黑夜鱼龙界,皇天虮虱臣。

生还如偶遂,敢惮历微辛。 ”

这首题为《洋山夜发》的五言律诗,作者为元朝时的文人黄溍。说起黄溍,估计时下没多少人会知道,但提起他的门生——明朝开国重臣宋濂,恐怕熟悉的人不在少数。黄溍是元时婺州路义乌县(今浙江义乌市)人,延祐二年(1315),他39岁时考中进士,被授予台州路宁海县丞的官职。当年秋天,黄溍到宁海上任,写下了《秋至宁海》的两首诗。在黄溍的诗集中,《秋至宁海》之后就是这首《洋山夜发》,根据古人编排诗集的一般规律,《洋山夜发》当作于黄溍到任宁海之后不久,约在延祐二年的年末前后。

洋山地处江浙沿海交界,是南北航海要冲,拥有丰富的渔业资源。早在唐代,便有渔民在岛上兴建庙宇,宋《宝庆·四明志》记载,“洋山庙,东北海中,唐大中四年(850)建。 ”到了宋代,洋山更成为大黄鱼旺发的渔场,远近渔民,“(于)三、四月,业海人每以潮汛竟往采之,曰洋山鱼,舟人连七郡出洋取之者,多至百万艘。 ”元时的洋山,“居民稠密,烟炊相望”,形成了相当规模的人类聚居。

当黄溍在洋山乘船夜发,发出渺茫漂泊的感叹前,洋山已经被官府纳入了有效的管制。最迟在南宋末期,官府就将洋山归属为庆元府(今宁波)儒学的产业,征收类似于现代的渔业税的所谓“砂岸”收益,投入教育用来“赡学养士”。据相关资料记载,南宋咸淳三年(1267),洋山砂岸的收入就达600贯。

宋元政权交替之际,社会动荡,地方豪强势力乘机侵占儒学产业的现象层出不穷。洋山当地人陈大猷趁无人管理之机,谎称洋山砂岸是其祖业而据为己有。但事后又怕败露遭官府追究,于是经过几番辗转,在至元十九年(1282)投献在昭毅大将军萧元帅名下,并以钞400贯的虚价签订了买卖文契。

萧元帅去世后,他的儿子萧万户准备筹集费用,将其父从浙东归葬回故土辽宁朝阳,就于皇庆二年(1313),将洋山砂岸的一半,以中统钞100锭的价格卖给了胡珙、胡载父子。不久之后,庆元路儒学向官府呈文申诉,要求将洋山砂岸收回,以“收租养士”。

经过一番讯问和协调,延祐二年(1315)五月,庆元路总管府判令将洋山砂岸归还儒学。延祐三年(1316)三月,庆元路儒学教授薛基将总管府发布的文书,刻石立碑以为凭据。

可喜的是,经过700年的岁月侵袭,此碑犹存。这通名为“庆元路儒学洋山砂岸复业公据”的石碑,现完好地保存于宁波天一阁碑廊中。尤为难得的是,这通石碑不仅保存了元朝司法、儒学的第一手资料,而且还是古蒙古语“八思巴文”见于石刻的唯一实物,珍贵程度可想而知。

违例出卖洋山砂岸的萧万户,并未受到此案的任何影响,官照做,酒照喝。作为元朝有战功的权贵阶层,他们享有各种特权,对于侵占儒学产业这类事件,那几乎是不值一提了。

而吊诡的是,这个萧万户却与吟出《洋山夜发》的黄溍有着异乎寻常的关系。黄溍曾在萧万户殁后,为其撰写神道碑铭,以溢美之词对萧万户进行了一番吹捧。由此印证黄、萧两人之间存在着一定的交集,这难免令人生发联想,即延祐二年黄溍的洋山之行,或许与萧万户及洋山砂岸有着某种联系。七百年历史的波诡云谲,更是为此遮上了浓重的迷雾,一切的真相,期待最终揭晓的那天。

大洋山(资料照)

3 全祖望为了张苍水作了《洋山吟》

明清政权更迭之际,明朝遗臣郑成功树起抗清大旗,联合张苍水等各方势力,以图恢复。顺治十五年(1658),清军主力正忙于在云贵一带作战,郑成功乘机率领舰队欲溯长江北上攻击江宁等地,中途停靠洋山,等待时机。

这次泊舟洋山,张苍水触景生情怀念起卒于三年前的定西侯张名振,想起两人并肩战斗的铁血十年,写下《重到羊山忆旧与定西侯维舟于此》的诗句,

“海国天空一柱撑,重过画鷁似逢迎。

双牙旧忆联翩驻,八翼新看跳荡行。

化去鸾旗难入梦,分来龙剑尚孤鸣。

羊山亦有羊公泪,片石应同岘首情。 ”

洋山为长江的海上门户,有着特殊的战略意义。张苍水又一次旧地重临,往日的亲密战友张名振已溘然而逝,从此寥廓天地,孤剑独鸣,胸中无比的怅然只能发而为诗。而洋山又一次成为张苍水人生历程中的转折,预示着他不可逆的人生悲剧再次上演。

正当郑成功等人踌躇满志,准备一展雄图时,一场突如其来的台风袭击了舰队。据后来的史书记载,这场风暴令舰队翻沉战船五十余艘,损失将士八千余人,郑成功的四子、七子、八子以及一名妃嫔落水而亡。舰队只得撤退休整。一场或许能扭转明清战局,甚至可以改变历史进程的搏杀就此消亡,从这个意义上来说,洋山改变了历史。

清初浙东大儒全祖望在文章中记录了这场发生在洋山的灾难,他将灾难的因由归咎于某种神秘的力量,“(郑成功舰队)泊舟洋山,洋山多羊,见人驯扰不避,然不可杀,杀之则风涛立至。至是军士不信,杀而烹之,方熟而祸作,碎舟百余……”

古籍中对洋山之羊有着近乎荒诞的描述,“山多羊,故名羊山,亦名洋山。舟行泊此,粮尽则祷神借羊,神许,羊辄自至,否则虽多方掩捕不可得。借后必还,故羊日蕃盛。 ”在渔民和旧时的文人看来,洋山的羊有着灵性,有神的庇佑,洋山也由此成为一座神山,不可亵渎冒犯。

历史在洋山这个苍茫东海的小岛上画下悲壮的一笔,数万乃至千百万人的生命轨迹因此出现戏剧般的变化,或喜或悲,谁能明了?但至少对某个人的打击仿佛是釜底抽薪,无奈的背后,更多的是恨天不佑的悲怆。那人便是张苍水。

此时的张苍水以兵部左侍郎兼翰林院学士的身份在郑成功的部队里监军。这已经是他第二次遭受风暴的袭击,上一次还是在多年前的顺治四年(1647)四月二十六日,张苍水偕定西侯张名振“联二千,整军抵崇明”,但不料,海上突起飓风,转眼间全军尽没。张苍水被俘,“陷虏中七日,得间行归海上”。又一次遭受风暴的袭击,几乎为张苍水画下了最后的终止符,也为数年后他的被执就义埋下了伏笔。

曾是一介书生的张苍水身处明清鼎革之际,感于国家沉沦,腥膻遍地,毅然决然地投笔从戎走上抗清的道路。究其一生,三渡闽海,四入长江,救亡图存一十九年,前后历百战。以一木支天的情势,擎起残明的半壁江山,后人誉为“明朝最后的脊梁”。

多年后,全祖望有感于洋山之厄,他特意为张苍水作了《洋山吟》,“……鹳乎鹅乎一网尽,尔羊助纣为虐是耶非?孤臣独抱啼鹃悲。吁嗟乎!孤臣独抱啼鹃悲。 ”